キャリアアップ助成金 賃金規定等共通化コース|給与制度整備で助成を受けるポイント 令和7年度版~シリーズ⑤~

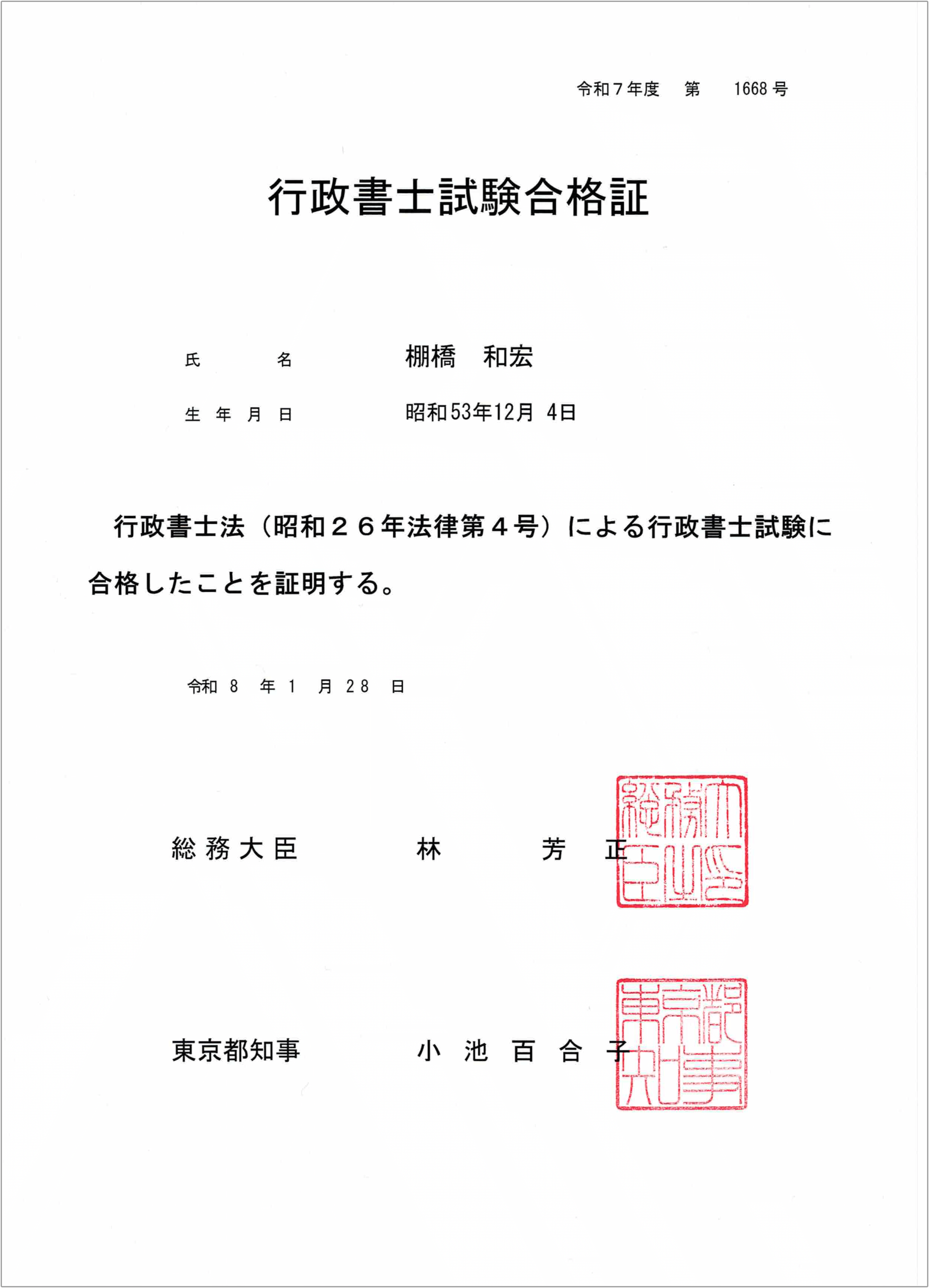

ブログ監修者

プランナー

棚橋 和宏

(たなはし かずひろ)

【保有資格】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。

私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。

「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。

補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。

まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。

Contents

賃金規定等共通化コースとは?

制度の目的と背景

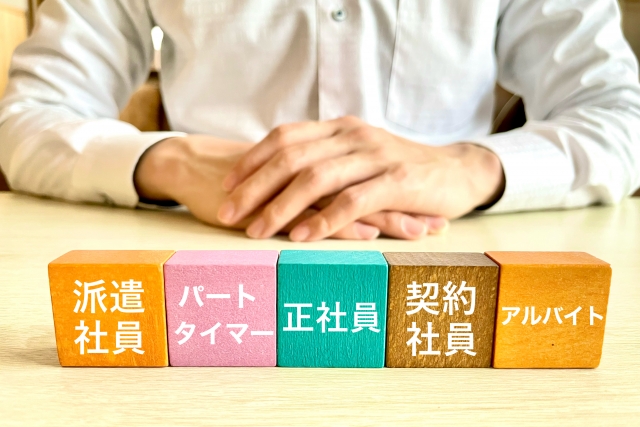

賃金規定等共通化コースは、非正規スタッフと正社員の間にある待遇の差を埋め、公平な職場づくりを後押しする制度です。非正規雇用のスタッフは、同じ仕事をしていても給与体系が別になっているケースが多く、不満を抱える原因になりやすいです。こうした課題を解決するために、賃金規定を統一し、誰もが納得して働ける環境をつくることを目的としています。

令和7年度の支給条件と助成額

令和7年度の賃金規定等共通化コースでは、有期雇用労働者にも正規雇用と同じ賃金規定を適用し、新たに導入した場合に助成金が支給されます。支給額は中小企業で60万円、大企業は45万円となっており規模によって変わります。申請には、賃金規定の作成と就業規則への明記、実際の適用を証明する書類が必要です。

他のコースとの違い

正社員化コースや賃金規定等改定コースとの違いは、個別の給与引き上げではなく「制度そのものを統一する」点にあります。つまり、特定の人だけの賃上げではなく、院全体で同じ賃金規定を適用する仕組みをつくることが支援対象です。スタッフ間の不公平感を減らし、チーム全体の一体感を高める取り組みと言えます。

接骨院・鍼灸院での活用メリット

正規・非正規の待遇格差解消

接骨院や鍼灸院では、受付や施術補助など非正規スタッフを多く雇用することがあります。しかし、正社員との待遇差が大きいと、不満が生まれやすくなります。賃金規定を共通化することで「同じ仕事には同じルール」という公平さを確保できます。スタッフ全員が同じ基準で評価されることで、不公平感をなくし、職場の信頼関係を築けます。

スタッフのモチベーション向上

待遇の違いはスタッフのやる気に影響を与えます。正社員と同じ賃金規定が適用されることで、非正規スタッフも「自分も認められている」という安心感を持てます。その結果、日々の仕事への意欲が高まり、患者さんへの対応にも良い影響を与えます。スタッフ全員が同じ方向を向いて働ける環境をつくるために、共通化は大きな意味を持ちます。

離職率の低下と人材定着

待遇格差を解消することは、離職率を下げる効果も期待できます。特に人材不足が深刻な業界では、採用活動を続けるコストや労力を減らすためにも、今いるスタッフに長く働いてもらうことが重要です。賃金規定等共通化コースを活用すれば、助成金を受け取りながら経営負担を抑え、安定した雇用を実現できます。

申請までの具体的な流れ

計画書作成と提出

助成金を受けるためには、まず「キャリアアップ計画書」を作成します。この計画書には、どのスタッフを対象に賃金規定を共通化するか、どのように取り組むかを明確に記載します。作成後は、取り組み開始前日までに所轄の労働局やハローワークへ提出する必要があります。計画書を提出せずに進めると助成金の対象外になるため、事前準備が重要です。

賃金規定の共通化

計画が認定されたら、実際に正規・非正規のスタッフに共通の賃金規定を作成します。これは、正社員と同じ基準で給与が決まる仕組みを用意することを意味します。スタッフ全員が同じルールで処遇を受けられるように内容を整理し、誰もが理解しやすい形にまとめます。

就業規則の改定と届け出

共通化した賃金規定を作ったら、就業規則に明記します。正社員だけでなく非正規スタッフにも同じ賃金規定を適用する旨をしっかりと書き込みます。改定後は労働基準監督署に届け出が必要です。届け出を忘れると申請時に不備を指摘される可能性があるため、計画段階からスケジュールを立てて進めましょう。

改定後の運用と支払い実績

就業規則を改定し届け出を済ませたら、実際に新しい規定をスタッフに適用して給与を支払います。賃金台帳や支払い明細書などの証拠をしっかり整備し、後で助成金申請に必要な書類を準備します。スタッフへの説明や同意も丁寧に行い、理解を得てから進めることでトラブルを防げます。

支給申請と審査

賃金規定を共通化し、支払い実績を作った後は、期限内に支給申請を行います。所定の申請書類を用意し、所轄の労働局へ提出します。書類審査を経て問題がなければ助成金が振り込まれます。申請をスムーズに進めるためには、書類を漏れなく整備し、計画段階から管理を徹底することが大切です。

申請時の必要書類と注意点

必要書類一覧

賃金規定等共通化コースを申請する際には、さまざまな書類をそろえる必要があります。代表的なものは、支給申請書、支給要件確認申立書、支給対象労働者名簿などです。さらに、改定後の就業規則の写し、賃金台帳、雇用契約書、支払い明細書、源泉徴収簿など、実際に共通化した賃金規定を適用したことを示す書類が必要です。

書類管理のポイント

助成金をスムーズに受け取るためには、日頃から書類を整備し管理する習慣が大切です。就業規則は常に最新の内容に更新し、改定時には労働基準監督署への届け出を忘れずに行います。賃金台帳や支払い明細書などは細かく確認されるため、記載ミスや漏れがないように気をつけましょう。スタッフへの説明や同意書なども保管しておくことで、後のトラブルを防げます。

申請時のよくあるミスと対策

申請でよくあるのは、計画書を事前に提出しないまま進めてしまうケースです。助成金は事前申請が必須で、後から届け出ることはできません。また、就業規則に共通化内容が反映されていない、賃金台帳の記載が不足しているなどのミスも多いです。こうした問題を防ぐために、スケジュールを逆算して余裕を持って準備し、チェックリストを活用することが大切です。不安があれば専門家に相談するのも良い方法です。

接骨院・鍼灸院での活用事例イメージ

受付スタッフへの共通規定導入

接骨院や鍼灸院では、受付業務を担うスタッフをパートや有期契約で雇用することが多いです。正社員と非正規スタッフで給与規定が異なると、不公平感から不満が生まれやすくなります。賃金規定を共通化することで、同じ業務を担当するスタッフが同じルールで処遇されるようになり、働く意欲を高める効果が期待できます。助成金を活用することで、経営負担を抑えつつ制度を整えることが可能です。

施術補助スタッフへの適用例

施術補助を担当するスタッフも、経験やスキルが積み重なるほど院のサービス品質を支えます。しかし待遇が不十分だと、他の仕事に移るリスクが高まります。賃金規定を共通化することで、非正規スタッフも正社員と同じ基準で評価され、長く働きたいと思える職場になります。助成金を活用すれば、こうした取り組みを現実的に進めやすくなります。

小規模院での進め方

規模の小さい接骨院や鍼灸院でも、この制度を活用することは可能です。まずは対象となる業務やスタッフを明確にし、計画書を作成して届け出を行います。一度にすべてを変えるのが難しい場合でも、段階的に導入を進めることで無理なく制度を整備できます。助成金を受け取ることでコストを抑えながら、安心して働ける職場をつくり、地域に選ばれる院を目指しましょう。

まとめ|公平な給与制度づくりで院の魅力を高めよう

接骨院や鍼灸院が安定して経営を続けるためには、スタッフが安心して長く働ける環境を整えることが大切です。待遇の差があると不満が生まれ、離職につながりやすくなります。賃金規定等共通化コースは、正規・非正規の格差を減らし、全員が同じルールで評価される公平な仕組みを作るための強い味方です。

令和7年度の制度では、共通化した賃金規定を導入することで最大60万円程度の助成金を受け取れます。経営負担を抑えつつ制度を整え、スタッフのモチベーションを高め、院全体のサービス品質を底上げするチャンスです。

患者さんに信頼され、地域に根ざした院づくりを進めるために、この制度を前向きに活用してみてください。準備には計画書の作成や就業規則の改定などが必要ですが、しっかりと取り組むことでスタッフにも患者さんにも選ばれる院を目指せます。