物理療法の歴史と目的を理解するだけで変わる!接骨院・鍼灸院で活かせる5つの効果

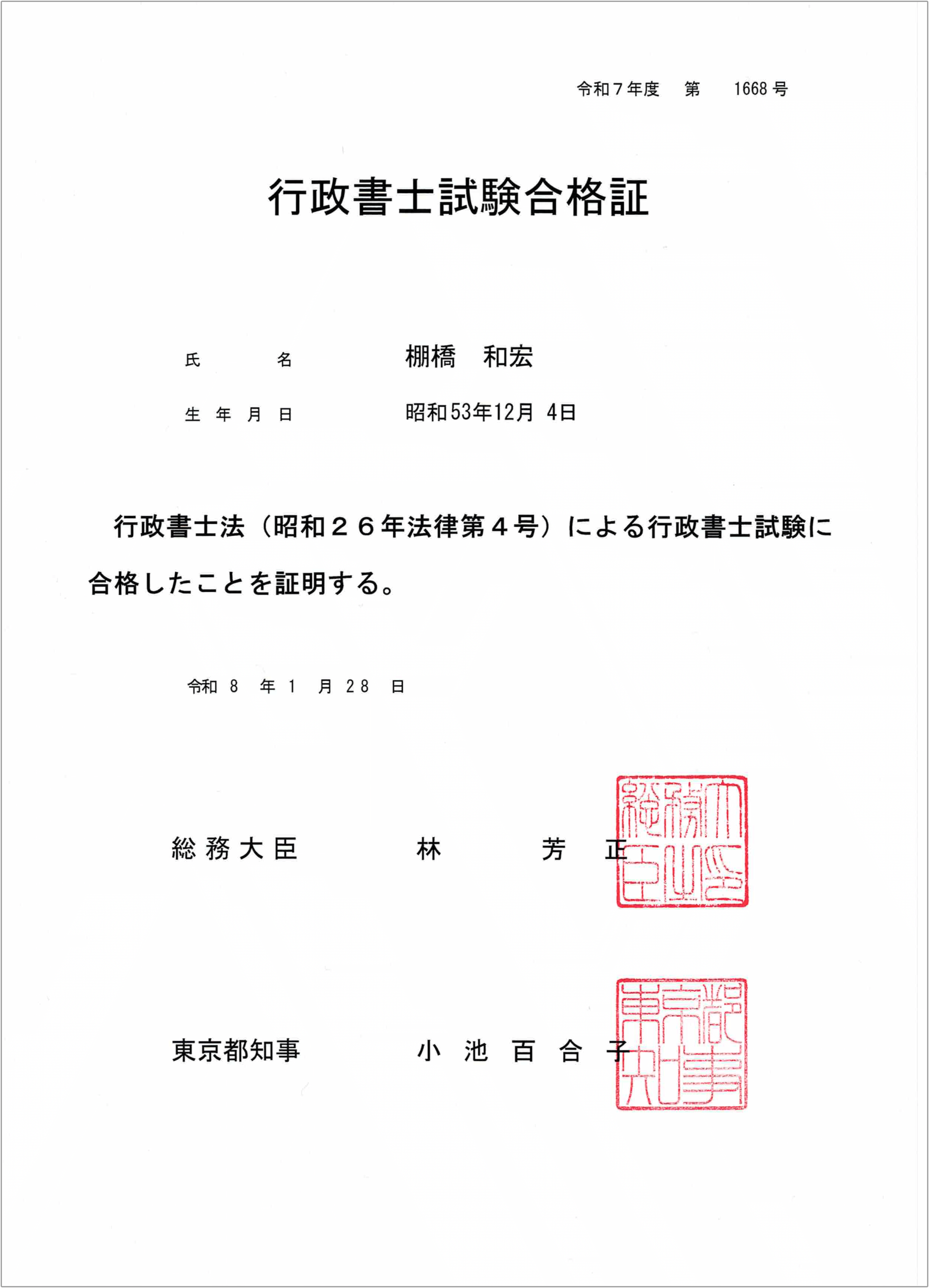

ブログ監修者

プランナー

棚橋 和宏

(たなはし かずひろ)

【保有資格】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。

私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。

「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。

補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。

まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。

Contents

物理療法とは?接骨院・鍼灸院で押さえておきたい基本理解

物理療法は、熱や電気、超音波、水などの「物理的なエネルギー」を利用して、痛みを和らげたり、血流を良くしたり、組織の回復を助けたりする治療法です。薬を使わず、身体に直接働きかけるのが大きな特徴です。接骨院や鍼灸院では、手技による施術とあわせて物理療法を取り入れることで、患者さんのつらい症状に多角的にアプローチできます。物理療法の歴史と目的を理解するだけで、日々の施術の組み立て方や、患者さんへの説明の仕方が変わり、治療の説得力も高まっていきます。

物理療法の定義と特徴

物理療法は一言でいうと、「身体に物理的な刺激を与えて回復を促す治療」です。温熱療法で筋肉や関節を温めると、血流が良くなり、こわばりが取れやすくなります。電気療法を使えば、筋肉を軽く収縮させながら痛みをやわらげることができます。超音波療法では、深い部分にまで刺激が届き、組織の修復を助けることができます。これらはすべて、身体が本来持っている治ろうとする力を後押しするための手段です。適切な刺激量と時間を見極めることで、副作用を抑えながら、安定した効果を狙える点も物理療法ならではの強みといえます。

接骨院・鍼灸院で物理療法が重要とされる理由

接骨院や鍼灸院に来院する患者さんの多くは、痛みや動かしにくさで日常生活に支障をきたしています。こうした症状に対して、手技や鍼だけで対応しようとすると、痛みが強い時期には十分な刺激を入れられないことがあります。そこで役立つのが物理療法です。まず物理療法で痛みや筋緊張を軽くしてから手技や鍼を行うと、施術を受け入れやすくなり、トータルの効果も高まりやすくなります。また、「いま何のためにどんな刺激を入れているのか」を説明しやすく、患者さんの納得感も高まりやすい点も大きなメリットです。物理療法の歴史と目的を理解しておくことで、単なる機器頼みではなく、治療戦略の一部として位置付けることができます。

運動療法との違いと併用のメリット

運動療法は、関節を動かしたり筋肉を使ったりすることで、機能回復や筋力アップを目指すアプローチです。一方、物理療法は、患者さんが自ら大きく動き難い状態でも導入しやすく、痛みが強い急性期から使えるのが特徴です。たとえば、まず超音波や電気刺激で痛みを軽くし、その後にストレッチや筋力トレーニングを行うと、運動療法をスムーズに始められます。逆に、運動で疲労した筋肉に対して、クールダウンとして物理療法を行うことで、回復を早めることも期待できます。このように、物理療法と運動療法は「どちらか一方」ではなく、組み合わせることで施術の幅を広げられる関係にあります。

意外と知らない物理療法の歴史|古代〜現代までの発展

物理療法のルーツは非常に古く、紀元前の文明にまでさかのぼります。現代のような医療機器は存在しませんでしたが、当時の人々は自然の力を利用して身体の不調を整えようと工夫していました。温める、冷やす、もむ、水に浸かるといった方法が、そのまま物理療法の原型となっています。その流れが長い年月を経て専門的な治療へと発展し、今ではリハビリテーション分野で欠かせない存在となっています。

古代ギリシャ・ローマ時代の物理療法

古代ギリシャでは、医療の父と呼ばれるヒポクラテスがマッサージや入浴を治療に取り入れていたことが知られています。筋肉のこわばりには温める方法が良いとされ、運動後には水浴びを行って疲労を取る考え方がすでに定着していました。ローマ時代に入ると、浴場文化が発展し、温水・冷水を使い分けた方法が治療として行われていました。これらは、現代の温熱療法や水治療法に通じる考え方であり、物理療法の基礎となる概念がこの時代に形づくられています。

近代の発展と世界的な普及

19世紀に入ると、筋肉や骨の動きに関する研究が進み、科学的な根拠に基づいた治療法が整いはじめました。特にポリオの流行や戦争による負傷者の増加が物理療法の発展を後押ししました。第一次世界大戦では、多くの兵士がけがからの回復を必要としており、効率的に機能を取り戻す方法として物理療法が重視されるようになります。アメリカやスウェーデンなどの病院で物理療法学校が設立され、技術が体系化されました。ここで培われた知識が世界に広まり、物理療法は専門職として認められていく流れが加速していきます。

日本における物理療法の制度化と発展の流れ

日本で物理療法が広く施されるようになったのは1960年代からです。1963年には初の養成校が設立され、1966年には理学療法士の国家試験が実施されました。これにより、物理療法は専門的な教育を受けた職能が担う医療行為として位置付けられます。その後、医療機器の発展やリハビリテーションの需要増加に伴い、物理療法は急速に普及していきました。現在では、痛みの軽減だけでなく、機能改善や予防にも活用されており、現代医療に欠かせない存在となっています。近年はAIやデジタル技術の導入も進み、より精度の高い施術ができる時代へと進化しています。

物理療法の目的と役割|治療効果を高めるポイント

物理療法は、単に「痛みをやわらげるための補助」ではなく、身体の回復力を引き出し、機能を取り戻すための大切な治療手段です。接骨院や鍼灸院では、患者さんの状態に合わせて刺激の種類や強さを選び、施術全体の流れをスムーズにする役割を担っています。物理療法の目的をしっかり理解しておくと、施術の方向性が明確になり、患者さんへの説明もより分かりやすくなります。

痛みの軽減を目的としたアプローチ

物理療法のもっとも基本的な目的は痛みを減らすことです。温めることで筋肉のこわばりがほどけ、電気刺激を加えると神経の興奮が落ち着きやすくなります。痛みが強いと動きを制限してしまいがちですが、まず痛みが少しでも軽くなれば、身体を動かす意欲も出てきます。患者さんにとっては、「動けるようになる第一歩」がつくれるため、早期回復にもつながります。痛みがやわらぐことで、手技や鍼の効果が出やすくなる点も大きなメリットです。

血流改善と組織回復の促進

物理療法が目指すもう一つの大きな役割が、血流の向上です。筋肉や関節は血液の流れが悪くなると疲労が蓄積しやすく、痛みの原因になってしまいます。温熱療法や超音波療法を使うと、深い部分まで血の巡りが良くなり、硬くなった組織がほぐれやすくなります。血流が改善されると、酸素や栄養が行き届きやすくなるため、組織の修復スピードが自然と高まります。けがをしたあとの回復を早めたい場面でも大いに役立ち、手術後のリハビリでも応用されています。

可動域改善・機能改善に向けたサポート

痛みや筋緊張が強いと、関節の動きが悪くなり、日常生活に支障が出てしまいます。物理療法は、硬くなった部位をゆるめたり、深部に働きかけたりすることで動きをスムーズにする助けになります。接骨院や鍼灸院で多い肩こりや腰痛でも、温熱療法や電気療法で筋肉が緩んだ状態にしておくと、可動域を広げるアプローチがしやすくなります。関節の動きが改善されると、同じ動作をしても負担が少なくなり、再発を防ぐことにもつながります。

怪我予防とコンディショニングへの応用

物理療法は、治療だけでなく予防にも大きな力を発揮します。スポーツ選手のように身体を頻繁に使う人は、知らず知らずのうちに負荷が蓄積しやすく、ケガのリスクが高くなります。電気刺激で筋肉の働きを整えたり、温熱療法で柔軟性を高めたりすると、身体のバランスが整いやすくなり、ケガをしにくい状態を維持できます。また、施術前のウォーミングアップとして物理療法を行うと、手技の効果がより引き出され、総合的なコンディショニングにもなります。

接骨院・鍼灸院で活かせる物理療法の5つの効果

物理療法には、痛みをやわらげるだけでなく、身体の機能を取り戻し、再発を防ぐための効果が備わっています。接骨院や鍼灸院では、患者さんの状態に合わせてこれらの効果を使い分けながら、施術全体の質を高めていきます。物理療法の歴史と目的を理解しておくと、どの刺激がどの症状に向いているかを判断しやすくなり、治療の組み立てがより明確になります。

効果①:痛みの緩和

物理療法が最も得意とするのが痛みの軽減です。温める刺激は筋肉のこわばりをほどき、神経の緊張をゆるめる働きがあります。電気刺激を使うと、痛みを感じにくくする仕組みが働き、急な痛みでも負担を減らすことができます。超音波の刺激は深い部分にまで届き、普段では触れにくい組織に働きかけます。これらの刺激は、どれか一つだけを使うのではなく、症状に応じて組み合わせることでより効果が出やすくなります。

効果②:血流改善

血流が悪くなると、筋肉や関節に老廃物が溜まりやすくなり、痛みや疲労が長引いてしまいます。温熱や水治療法を利用すると、血管が広がり、血の巡りが自然と良くなります。血流が改善されると、必要な栄養が届きやすくなるため、固くなった組織がほぐれ、動きやすい状態に近づきます。これにより、慢性的なこりや疲労感を抱えている患者さんにとって、大きな助けとなります。

効果③:機能回復のサポート

痛みやこわばりによって動きづらくなった関節や筋肉は、適切な刺激を入れることで機能が戻りやすくなります。物理療法は、動かしづらい部位に対して負担の少ない刺激を加え、運動療法やストレッチにつなげる役割を担います。特に、肩や腰など日常生活でよく使う部位は、少しの機能改善で生活のしやすさが大きく変わります。施術計画の中に物理療法を組み込むことで、効率よく回復を進められます。

効果④:創傷治癒の促進

組織が損傷すると、回復にはある程度の時間が必要です。超音波療法や水治療法、微弱電流などは、傷ついた部分の回復を助けるために使われます。深部の血流が高まり、細胞が活性化しやすくなるため、自然治癒力が働きやすい環境が整います。痛みを抑えつつ、回復を急ぎたい場面では非常に心強い方法です。スポーツ障害や手術後のリハビリでも応用されている理由はここにあります。

効果⑤:精神的リラックス・患者満足度の向上

物理療法は身体への刺激だけでなく、心の状態にも良い影響を与えます。温かい刺激は安心感を生み、電気刺激のリズムは心地よさにつながります。痛みが軽減されると、自然と気持ちにも余裕が生まれ、ストレスが和らぎます。患者さんにとって「気持ちが軽くなる施術」は満足度が高く、施術の継続にもつながります。接骨院や鍼灸院で物理療法を導入する大きな価値は、こうした精神的な効果にもあります。

物理療法機器を個別ページでも紹介しております。

👇ラインナップは随時更新中。どの様な機器があるのか気になる方は👇

まとめ|物理療法の歴史と目的を理解して施術の質を高めよう

物理療法は、古代から続く長い歴史の中で「身体に備わる回復力を引き出す手段」として発展してきました。現代の接骨院や鍼灸院で使われている技術は、昔から受け継がれてきた考え方をもとに、科学的な根拠と機器の進歩が加わって形づくられています。痛みの緩和や血流の改善、可動域の向上、創傷の回復促進、そして精神的な安らぎにまでつながる幅広い効果を持つ物理療法は、施術の質を高めるうえで欠かせない存在です。

物理療法の理解が治療結果に与える影響

物理療法の歴史や目的を理解しておくと、ただ機器を使うだけの施術ではなく、「なぜいまこの刺激を与えるのか」を明確に説明できるようになります。患者さんは施術の意味が分かることで安心し、治療への前向きな姿勢も生まれます。結果として施術効果が高まりやすくなり、回復のスピードにも良い影響を与えます。

接骨院・鍼灸院で実践する際のポイント

物理療法を取り入れる際は、患者さんの症状だけでなく、生活習慣や身体の使い方も踏まえて刺激を選ぶことが大切です。温める、電気を流す、深部に刺激を入れるなど、それぞれの方法には向き不向きがあります。施術の順番を工夫することで、手技や鍼の効果を引き出しやすくなり、よりバランスの取れた施術が可能になります。

患者説明・リピート率向上への活用方法

物理療法の価値をしっかり伝えられると、患者さんの納得感が大きく高まります。施術の意味を理解することで安心感が生まれ、次回の予約につながりやすくなります。「なぜこの刺激が必要なのか」「どんな効果が期待できるのか」をていねいに伝えることは、リピート率だけでなく、信頼関係の構築にも直結します。院の強みとして物理療法を活用することで、治療の質がさらに向上していきます。