小規模事業者持続化補助金【創業型】の活用法|創業3年以内の接骨院・鍼灸院向け実践ガイド

ブログ監修者

プランナー

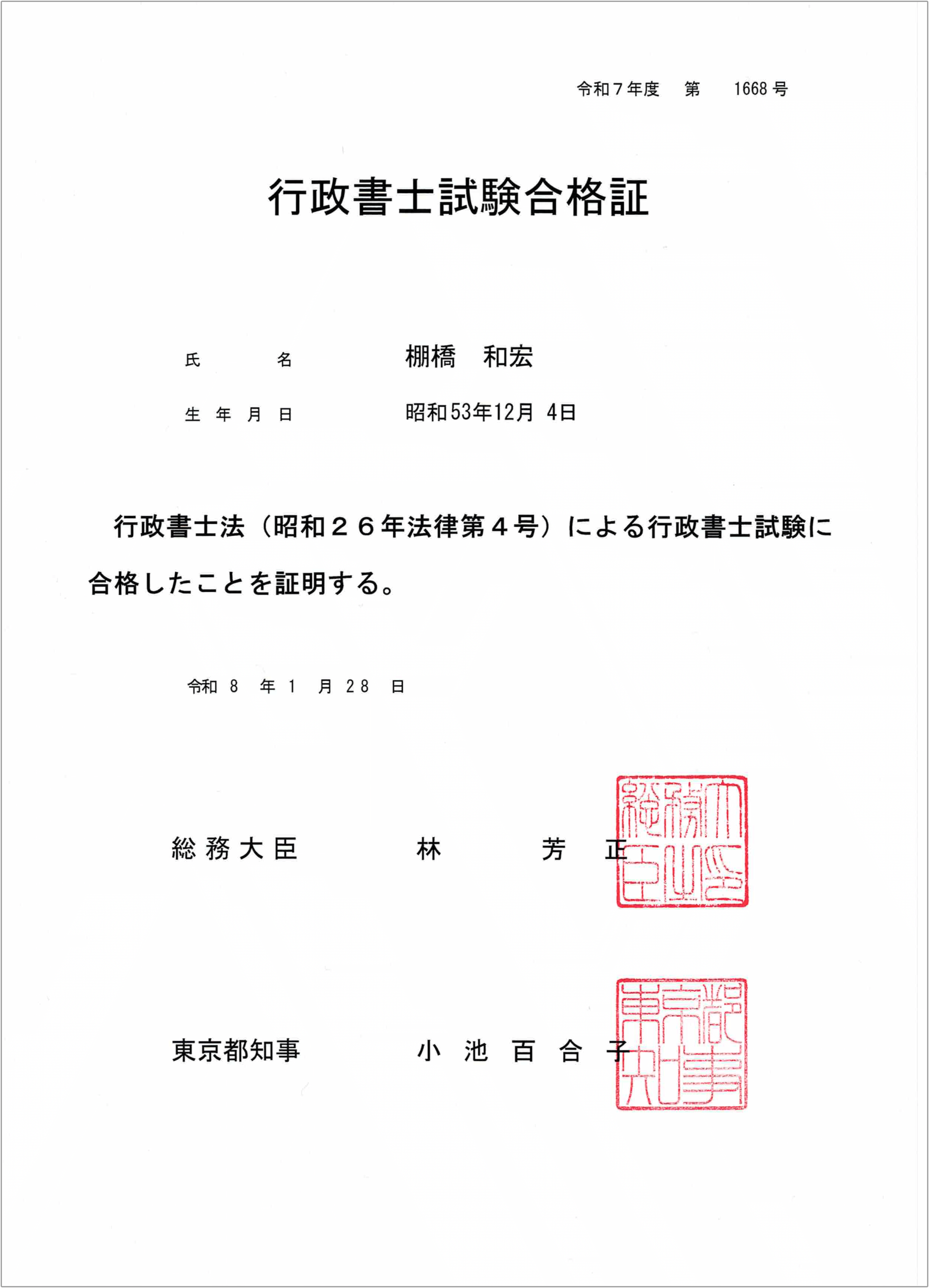

棚橋 和宏

(たなはし かずひろ)

【保有資格】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。

私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。

「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。

補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。

まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。

Contents

小規模事業者持続化補助金【創業型】とは?制度の基本をわかりやすく解説

補助金の概要と目的

小規模事業者持続化補助金【創業型】は、創業初期の事業者を後押しする支援制度です。創業から3年以内の方が対象となっており、事業の安定や発展に向けた活動に必要な費用の一部をサポートしてもらえます。

この補助金の目的は、創業初期の事業者による「販路拡大」や「業務の効率化」への取り組みを支援することが目的です。たとえば、新規顧客の獲得を目指した広告出稿や、業務の効率を高めるための設備導入などに利用可能です。

通常の持続化補助金との違い

一般的な持続化補助金とくらべて【創業型】は、創業型は、創業間もない事業者を主な対象としている点が通常型との大きな違いです。通常型はある程度事業実績のある方に向けた内容ですが、創業型は「これから事業を成長させたい」「まだ始めたばかりで不安が多い」といった方をサポートする制度です。

また、創業型では補助金の上限が最大200万円となっており、一定の条件を満たすことで最大250万円まで支援を受けることが可能です。資金が必要となる創業初期の段階においては、非常に心強い支援内容と言えます。

補助対象となる経費の種類

この補助金で使える経費は、主に「新たな販路の開拓」や「業務の効率を高める取り組み」に関する内容が対象となります。例えば、自社ホームページの立ち上げ、チラシやパンフレットの印刷費用、集客を目的としたインターネット広告の活用や、業務の効率化を図るためのシステム導入、設備の購入などが対象となります。

ただし、補助対象となる経費には細かな条件が定められています。申請前に確認を怠ると、せっかくの支出が対象外と判断される可能性があるため、十分な注意が必要です。

補助金の対象となる事業者と条件

対象となる小規模事業者の定義

この補助金の対象となるのは、国の基準で定められた「小規模事業者」に該当する方です。具体的には、商業やサービス業で従業員数が5名以下、製造業などでは20名以下であることが要件とされています。

重要なのは、この補助金が法人だけでなく、個人事業主も対象に含まれている点です。たとえば、ひとりで接骨院や鍼灸院を運営している方も、申請の対象となります。

創業後3年以内であることの確認方法

【創業型】として申請するには、「創業から3年以内」であることが重要な要件です。この「3年」は、開業届の提出日や法人の設立日など、公的に証明できる日付を基準として判断されます。申請時にその日から3年を超えている場合は対象外となるため、早めの準備が必要です。

接骨院や鍼灸院では、開業の準備期間と実際の開院日が一致しないこともあるため、開業届の提出日や「特定創業支援等事業」の支援を受けた日など、公的な日付をきちんと書類で確認しておくことが重要です。

特定創業支援等事業の受講証明とは

もうひとつの条件として、申請には「特定創業支援等事業」の受講証明が必要です。これは、市区町村が実施している創業支援プログラムで、経営や財務、販路開拓、人材育成などに関する講座や個別相談を受けることで、証明書が発行されます。

この証明書を取得することで、補助金の申請に加えて、税制面での優遇措置や法人設立時の登録免許税の軽減といった他の特典も受けることが可能になります。なお、申請時点で支援プログラムの受講を完了している必要があるため、未受講の場合は早めに日程を確認し、申し込んでおくことが重要です。

※特定創業支援等事業は別記事で解説しています。

詳しくはこちら👉https://emio.jp/news/小規模事業者持続化補助金【創業型】申請で必要/

接骨院・鍼灸院が補助金を活用すべき理由と活用例

なぜ接骨院・鍼灸院に向いているのか

接骨院や鍼灸院のように地域に根ざした事業では、開業直後は集客に苦労するケースが少なくありません。近年では同業者の数も増えており、いくら技術力があっても、患者に認知されるまでに時間がかかることが多く見られます。

こうした事業者にとって、「小規模事業者持続化補助金【創業型】」は非常に親和性が高い支援策です。というのも、集客強化や業務の効率化といった現場の課題に対して、実際にかかる費用の一部を補助してくれる仕組みだからです。「広告を出したいけれど予算が厳しい」「ホームページを作りたいが資金が足りない」といった悩みに応える内容となっています。

実際に使える活用例3選

広告・販促費に活用

多くの接骨院や鍼灸院が活用しているのは、チラシや新聞、ウェブ広告などの集客に関わる費用です。地域の方に院の存在を知ってもらうには、まず見つけてもらうことが第一歩。補助金があれば、これまで広告に踏み出せなかった方でも、安心して取り組むことができます。

ホームページや予約システム導入

現在では、ホームページからの予約受付やLINEによる連絡手段が一般的になりつつあります。こうしたデジタルツールの導入には初期投資が必要ですが、補助金を活用することでそのコストを抑えることが可能です。その結果、患者さんとの接点が増え、再来院の促進にもつながります。

施術機器・設備の導入費用

電気治療器やベッド、評価機器といった設備の導入にも補助金は使えます。開業当初は限られた予算で最低限の機器しか揃えられないことも多いため、こうした制度を使えば施術環境をさらに整えるチャンスになります。

補助金申請の流れと必要書類【初心者でも安心】

補助金申請の基本ステップ

補助金申請って、なんとなくハードルが高く感じる人も多いかもしれません。でも流れがわかれば、落ち着いて進めることができます。まず最初に確認すべきなのは、「自分がこの制度の対象かどうか」です。従業員の人数や創業からの年数、それに創業支援を受けているかどうかなど、前のパートで紹介した点をチェックしましょう。

次に必要なのが、商工会や商工会議所との事前相談です。これは申請に必ず必要なプロセスで、相談を受けた証として申請書にもサインや押印をもらうことになります。そのあとは、作成した書類をオンライン上で提出する流れになります。

必要な書類と作成のポイント

申請時には、いくつかの提出書類が求められます。主な書類は次のとおりです。

- 申請書

- 経営計画書

- 補助事業計画書

- 見積書や費用の明細

- 創業支援の証明書

いくつか書類がありますが、中でも大事なのが「経営計画書」と「補助事業計画書」です。これには、事業をどう伸ばしていきたいか、補助金を何に使いたいかをわかりやすく書くことが求められます。難しい言い回しよりも、自分の気持ちや直面している課題を、具体的に伝えることがポイントです。

商工会・商工会議所との連携方法

申請するには、必ず「商工会」か「商工会議所」との事前相談が必要です。どちらに相談すべきかは、事業を行っている地域によって決まりますので、まずは管轄先を調べることから始めましょう。

連携は、まず面談の予約から始まります。その面談で、計画書の内容について意見やアドバイスをもらいながら修正を加え、完成させた申請書を提出するという形になります。

この一連のプロセスを経ることで、自分だけでは気づきにくかった課題や新たな視点に触れることができ、結果として、採択されやすい計画書を作成することが可能になります。

申請を成功させるための3つのポイント

事業計画書の作成で押さえるべき点

補助金申請において最も重要な要素のひとつが「事業計画書」です。この書類を通じて、あなたの事業が目指す方向性や現在抱えている課題、そして補助金を活用してどのようにそれを乗り越えていくかを明確に伝える必要があります。

ここで重要なのは、「相手にしっかり伝わる文章を心がけること」です。専門的な言い回しや難解な表現を使うよりも、自分の言葉でわかりやすくまとめることが大切です。「どのようなお客様を想定しているのか」「その方々にどんな価値を届けたいのか」「補助金を通じて何を実現したいのか」を、数字や具体例を交えて表現することで、説得力が高まります。

審査に通るための工夫とは?

審査においては、書類の完成度だけでなく、「地域にどのような経済的な影響を与えるか」「事業として継続できる見込みがあるか」「計画に現実性があるか」といった点も重視されます。特に創業型では、「この申請者が本気で事業に取り組む意思を持っているかどうか」が評価のポイントになります。

だからこそ、売上や利益の数字だけでなく、地域とのつながりや、長く続けていく工夫も書いておくのがオススメです。たとえば、「地元の学校と一緒に健康相談を実施する」とか、「高齢者向けの訪問施術を取り入れる」といった、地域に貢献するような取り組みは評価されやすいです。

専門家や支援機関の活用

申請手続きに不安がある場合や、書類作成に自信がない方は、専門家の支援を受けることも一つの選択肢です。行政書士や中小企業診断士など、補助金申請に詳しい専門職が対応しています。また、商工会議所では無料で相談できる窓口も用意されています。

自分だけで作業していると気づけない部分も、他の人に見てもらうことでハッとすることがあります。信頼できる専門家と一緒に進めることで、より良い内容に仕上がり、採択される確率も高まります。

よくある質問と注意点【創業型でよくあるミスとは?】

よくある質問と回答

「うちの業種でも補助金って使えるの?」という質問はとても多く寄せられます。接骨院や鍼灸院などのサービス業も対象に含まれていますが、従業員数や創業からの年数といった基本的な条件をクリアしていることが必要です。

また、「もう支払った分も補助してもらえるんですか?」という質問はよくありますが、基本的には申請が認められたあとに使ったお金だけが対象になります。たとえば、申請前に広告を出したり、機器を購入した場合、その分は補助されないので注意が必要です。

さらに、「電子申請は初めてで不安です」という声も多く聞かれます。現在では、すべての手続きがオンラインで行われるため、事前に操作方法を確認しておくことで、スムーズに対応できます。

申請時にありがちなミス

補助金申請で見られる代表的なミスには、「事業計画の内容があいまいで具体性に欠ける」「経費の使途がはっきりしない」といったケースがあります。審査員は限られた時間の中で多くの申請書に目を通すため、「この事業者は信頼できる」と感じてもらえるような、明確かつ説得力のある内容に仕上げることが重要です。

さらに、添付資料の不備や提出期限の遅れといった事務的なミスも少なくありません。期限を過ぎてしまうと、その時点で審査の対象外となるため、計画的に準備を進め、スケジュールを厳守することが重要です。

採択後に注意すべき点

補助金は、受け取ったら終わりではありません。採択された後は、使った経費の証拠として領収書や報告書などを提出する必要があります。もし計画と違う使い方をしてしまうと、返還を求められる可能性もあるので、申請時に立てた計画通りに進めることが大切です。

また、補助事業が完了した後には「成果報告」の提出も求められます。つまり、計画の策定から実行、そしてその結果を報告するところまでが一連の流れとして求められる点を、あらかじめ理解しておくことが重要です。

まとめ|補助金を味方につけて創業期を乗り切ろう

小規模事業者持続化補助金【創業型】は、立ち上げたばかりの事業者にとって、資金面の負担を軽くしてくれる頼もしい制度です。特に、接骨院や鍼灸院のように、スタート直後の集客が難しい業種では、広告や設備投資への補助がそのまま経営の安定につながります。

申請に向けた準備には、ある程度の時間と手間がかかりますが、要点をしっかり押さえれば、それほど難易度の高い作業ではありません。必要な要件を確認し、商工会や各種支援機関のサポートを活用することで、初めての方でも十分に対応可能です。

今の段階でできることとしては、創業支援プログラムの受講スケジュールを立てたり、経営計画の草案を作成し始めたりすることが挙げられます。また、申請のスケジュールを意識して早めに準備に取りかかることが、成功への重要な一歩です。

創業期の不安や課題に対応するために制度を活用することは、決して後ろめたい行為ではなく、むしろ「経営者としての判断力と実行力」を示すものです。補助金を賢く活用して、あなたのビジネスを一段上のステージへ進めていきましょう。

【無料相談OK】LINEで補助金申請サポート受付中!

「この書き方で合ってるのかな?」「書類づくりがちょっと不安…」と思ったら、ぜひ公式LINEでご相談ください。お気軽にどうぞ!

📲【LINE登録はこちら】今すぐサポートを受け取る! https://s.lmes.jp/landing-qr/2004694901-axkQ24B5?uLand=GS9PXx