接骨院・鍼灸院向け|低周波と干渉波の違いは?今更聞けない定義と3つの効果的な使い分け

ブログ監修者

プランナー

棚橋 和宏

(たなはし かずひろ)

【保有資格】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。

私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。

「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。

補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。

まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。

Contents

低周波と干渉波の基本|それぞれの定義と特徴をわかりやすく整理

低周波治療器と干渉波治療器は、どちらも電気刺激を使うという点では同じですが、周波数や刺激の届き方、得意とする症状が異なります。まずは双方の「基本的なイメージ」を押さえておくことで、その後の違いや使い分けも理解しやすくなります。低周波は比較的ゆっくりとした電気刺激で、皮膚の近くや浅い筋肉に作用しやすいのが特徴です。一方、干渉波は中周波帯の電気を組み合わせて深いところまで刺激を届けるため、深部の筋緊張やコリにアプローチしやすいという強みがあります。接骨院や鍼灸院で電気治療を説明する際には、この「どこに、どんな刺激が届きやすいか」をかみ砕いて伝えることが大切です。

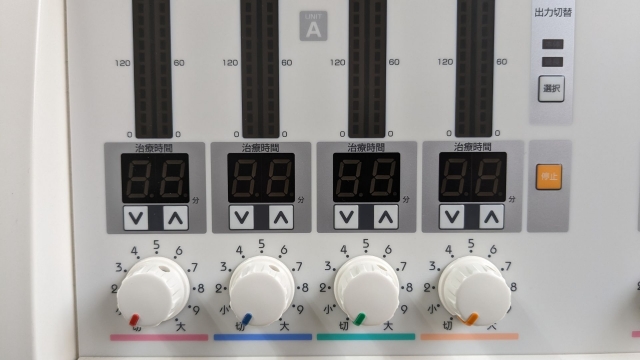

低周波治療器とは?仕組みと特徴

低周波治療器は、おおよそ一秒間に数回から数百回程度のゆっくりとした電気刺激を身体に与える機器です。周波数が低いため、皮膚の抵抗を受けやすく、主に表層の神経や筋肉に作用します。患者さんが感じるのは、ピリピリとした感覚や、わずかな筋収縮です。痛みの信号が脳に届く前の段階でブロックしたり、神経の興奮を落ち着かせたりすることで、痛みの軽減が期待できます。肩こりや慢性的な腰痛、しびれ感を訴える方に用いられることが多く、症状に応じて強さやリズムを細かく調整できる点も特徴です。ただし、刺激が強すぎると不快感や筋肉のこわばりにつながるため、患者さんと感覚を確認しながら設定していくことが重要になります。

低周波治療器のラインナップはこちら👇

https://emio.jp/medical_category/%e4%bd%8e%e5%91%a8%e6%b3%a2%e6%b2%bb%e7%99%82%e5%99%a8/

干渉波治療器とは?深部に届く刺激の特徴

干渉波治療器は、二つ以上の中周波帯の電流を身体の中で交差させ、その交点で新たな低い周波数の刺激を生み出す仕組みを持ちます。中周波は皮膚の抵抗を受けにくいため、刺激が深部の筋肉まで届きやすいのが大きな特徴です。患者さんが感じるのは、一定のリズムで筋肉がぎゅっと収縮と弛緩を繰り返すような感覚で、人によっては心地よいマッサージに近い印象を持つこともあります。深い筋肉の血流を促し、コリや張り感を和らげることが目的となるため、慢性的な肩こりや腰の重だるさ、関節周囲の筋緊張などに幅広く利用されています。深部にアプローチできる分、設定や電極の位置が治療効果に影響しやすい点も押さえておきたいポイントです。

干渉波治療器のラインナップはこちら👇https://emio.jp/medical_category/%e5%b9%b2%e6%b8%89%e6%b3%a2%e6%b2%bb%e7%99%82%e5%99%a8/

低周波と干渉波が選ばれる場面の違い

低周波と干渉波は、どちらが優れているかではなく、「どんな症状に対して、どの深さにアプローチしたいか」で選び方が変わります。表層の痛みやしびれ感が強い患者さんには、神経への作用が中心となる低周波が向いているケースが多くなります。逆に、筋肉の奥の方に硬さやコリを感じている場合や、血流不良が背景にあると考えられる場合は、干渉波による深部刺激が有効です。同じ肩こりや腰痛でも、症状の出方や患者さんの体格によって最適な電気刺激は変わります。そのため、問診や触診で状態を見極めたうえで、「今回は浅い部分を中心に低周波で」「今日は深部の緊張を干渉波で」といったように使い分ける視点が重要になります。

低周波と干渉波の違い|周波数・作用の深さ・目的の比較

低周波と干渉波は、どちらも電気刺激を使う治療法ですが、同じように見えて実は大きく異なる特徴を持っています。特に、周波数や刺激が届く深さの違いは治療の選択に直結するため、接骨院・鍼灸院での臨床では理解しておきたいポイントです。それぞれの仕組みを押さえることで、患者さんの症状に最適な刺激を選びやすくなり、施術効果も安定しやすくなります。

周波数の違いと刺激の届き方

低周波治療器の周波数は1〜1000Hz未満の低い範囲で、皮膚の抵抗を受けやすい性質があります。そのため、刺激が深部まで届きにくく、主に表層の神経や筋肉に作用します。一方、干渉波治療器は中周波帯(主に2,500Hzから10,000Hz前後)の電流を使うため、皮膚の抵抗が小さく、深い筋肉まで電気が浸透しやすくなります。この「周波数の違い」こそが、両者の治療目的や効果を分ける大きな要素といえます。

作用する深さの違いと治療効果への影響

低周波が浅い部分を刺激するのに対して、干渉波は深い筋肉にまでアプローチできるため、狙える効果にも違いがあります。低周波は痛みの伝達を抑える作用に優れ、ピンポイントな痛みに働きかけるのが得意です。反対に、干渉波は深い筋肉を収縮させ、血流を改善しやすいため、慢性化した筋緊張やコリに対して力を発揮します。どちらも痛みの軽減に役立つものの、刺激の届く層が異なるため、同じ症状でも適切な治療法が変わることがあります。

治療目的の違いと適応症の整理

低周波治療器は、痛みの信号をブロックしやすいため、肩こりや慢性腰痛、しびれなどの症状に適しています。短時間での軽減を求める場面でも活用されます。一方、干渉波治療器は深部の血流を高める働きが強く、筋肉のコリや張り感の改善に向いています。ケガの回復期や関節周囲の硬さが気になる患者さんにもよく使われます。このように、低周波は「神経へのアプローチ」、干渉波は「深部の筋肉へのアプローチ」というイメージで整理すると、選び方が分かりやすくなります。

接骨院・鍼灸院で実践できる3つの効果的な使い分け

低周波と干渉波はどちらも便利な治療機器ですが、特徴が異なるため「どの症状に、どちらを選ぶか」で治療効果が大きく変わります。接骨院や鍼灸院の施術現場では、状態を見極めたうえで使い分けることで患者さんの満足度が高まり、施術の説得力も増していきます。ここでは、臨床で特に活用しやすい3つの実践的な使い分けを紹介します。

使い分け① 表層の痛みには低周波を用いる

表層の神経や筋肉に痛みを感じている場合、低周波治療器が効果を発揮します。浅い部分に刺激が届きやすいため、痛みの信号を抑えたり、筋肉のこわばりをゆるめたりすることが可能です。肩の付け根の張りや、腰の表層の痛み、慢性的なしびれ感など、比較的浅い層に原因がある症状では、低周波のピリッとした刺激が適しています。短時間で変化が出やすいため、患者さんが効果を実感しやすい点もメリットです。ただし、刺激を強くし過ぎると不快感が出ることがあるため、患者さんの感覚を確認しながら細かく調整することが大切になります。

使い分け② 深部のコリや筋緊張には干渉波を選択

深い部分の筋肉に強い張りやコリがある場合は、干渉波治療器が適しています。中周波帯の電流が皮膚の抵抗を受けにくいため、奥の筋肉まで刺激が届きやすく、筋肉が一定のリズムで収縮を繰り返すことで血流が改善しやすくなります。慢性的な肩こり、腰の奥の重だるさ、関節周囲の深い部分の張り感などは干渉波が得意とする症状です。深部の筋緊張がほぐれると可動域が広がり、手技や鍼との相性も良くなります。マッサージでは届きにくい部分にアプローチできる点は、干渉波ならではの強みといえます。

使い分け③ 回復期やリハビリには干渉波を中心に活用

ケガの回復期やリハビリの段階では、干渉波を用いた深部刺激が有効です。血流が高まることで組織の回復が進みやすくなり、関節の動きがスムーズになりやすい特徴があります。特に、スポーツ障害の回復過程では、深部の柔軟性を取り戻したり、筋肉の働きを整えたりすることが重要です。低周波が痛みの軽減を中心とするのに対して、干渉波は「回復を促す刺激」を届けることができるため、回復期の患者さんと相性が良いといえます。また、痛みが強い最初の段階では低周波、動かせるようになってきたら干渉波、といったように段階的に使い分ける方法も効果的です。

使用時の注意点と副作用|安全に施術するためのポイント

低周波治療器と干渉波治療器は、正しく使えば安全性が高く効果的な電気治療ですが、使用方法を誤ると不快感や症状の悪化につながることがあります。施術者が機器の特徴と注意点を理解しておくことで、より安全に、そして効果的に施術を行うことができます。特に初めて電気刺激を受ける患者さんには、刺激の感じ方や反応を丁寧に確認しながら進めることが大切です。

低周波治療器における注意点と起こりやすい反応

低周波治療器では、皮膚に直接電極パッドを貼るケースが多いため、敏感な肌の患者さんでは赤みやかゆみといった軽い皮膚トラブルが起こることがあります。刺激が強すぎると筋肉が過度に収縮してしまい、逆に痛みが強くなるケースもあります。そのため、施術前に肌の状態や刺激に対する耐性を確認し、弱い刺激から始めることが基本です。ピリピリとした感覚がストレスになる患者さんもいるため、刺激の強さやリズムについても必ずコミュニケーションを取りながら設定することが求められます。

干渉波治療器における注意点とリスク

干渉波治療器は中周波の刺激を使うため、深い筋肉まで電流が届きます。強い刺激を入れすぎると、筋肉が必要以上に収縮し、だるさが強く残ることがあります。また、心疾患のある患者さんやペースメーカーを使用している方には安全性の問題から使用できません。血栓の疑いがある場合や、術後で筋収縮がリスクになる場面でも避けるべきとされています。治療後に電極パッドの跡が一時的に残ることがありますが、多くの場合は時間とともに自然に消えていきます。

患者さんへ事前に伝えるべきポイント

安全に施術を行うためには、患者さんに事前説明を丁寧に行うことが欠かせません。どのような刺激が加わるのか、痛みや不快感が出たらすぐに知らせてもらいたいこと、持病やペースメーカーの有無などを確認する必要があります。皮膚トラブルを避けるために、施術前後の肌の状態をチェックしたり、パッドがしっかり密着しているか確認することも大切です。こうした説明は不安の軽減につながり、患者さんの安心感を高めるうえでも重要な役割を果たします。

まとめ|低周波と干渉波の違いを理解して施術の質を高める

低周波治療器と干渉波治療器は、どちらも電気刺激を使う治療法ですが、周波数の違いや刺激が届く深さによって得意とする効果が明確に分かれています。表層の痛みには低周波、深部のコリや筋緊張には干渉波が適しており、それぞれの特徴を理解して使いこなすことで施術の幅が広がります。電気治療は単に機器を当てるだけではなく、「なぜこの刺激が必要なのか」を説明できることが、患者さんの納得感を高めるうえでも重要です。

適切な使い分けが施術効果を左右する理由

症状の原因が浅い場所にあるのか、深い場所にあるのかで最適な電気刺激は異なります。低周波は神経の働きに影響しやすく、短時間で痛みの軽減が期待できます。干渉波は深い筋肉の血流改善に役立つため、慢性的なコリや張りがある患者さんに向いています。このように、身体のどの層にアプローチしたいのかを明確にすることで、治療効果が安定しやすくなり、施術全体の質も高まります。

患者説明の質を高めるためのポイント

電気刺激の特徴を理解している施術者は、患者さんに対して「いま何のためにこの機器を使うのか」を分かりやすく説明できます。説明が丁寧だと不安が軽減され、施術への信頼感も高まります。「浅い部分には低周波、深い部分には干渉波」という基本を押さえておけば、初めて電気治療を受ける患者さんでも安心しやすく、継続的な通院にもつながりやすくなります。

電気治療の考え方

電気治療は、単に痛みを抑えるだけではなく、機能回復や再発予防のために使うこともできます。施術の初期段階では低周波で痛みを軽くし、動かせるようになってきたタイミングで干渉波を使って深部の筋肉を整えるといったように、段階的な使い方も有効です。症状の変化に応じて刺激を変えながら施術を組み立てることで、より質の高い治療を提供できます。電気治療の基本を理解することは、施術者にとって大きな武器となり、日々の臨床にも役立ちます。