購入した治療機器の原価償却とは?接骨院が押さえるべき3つの基本ポイント

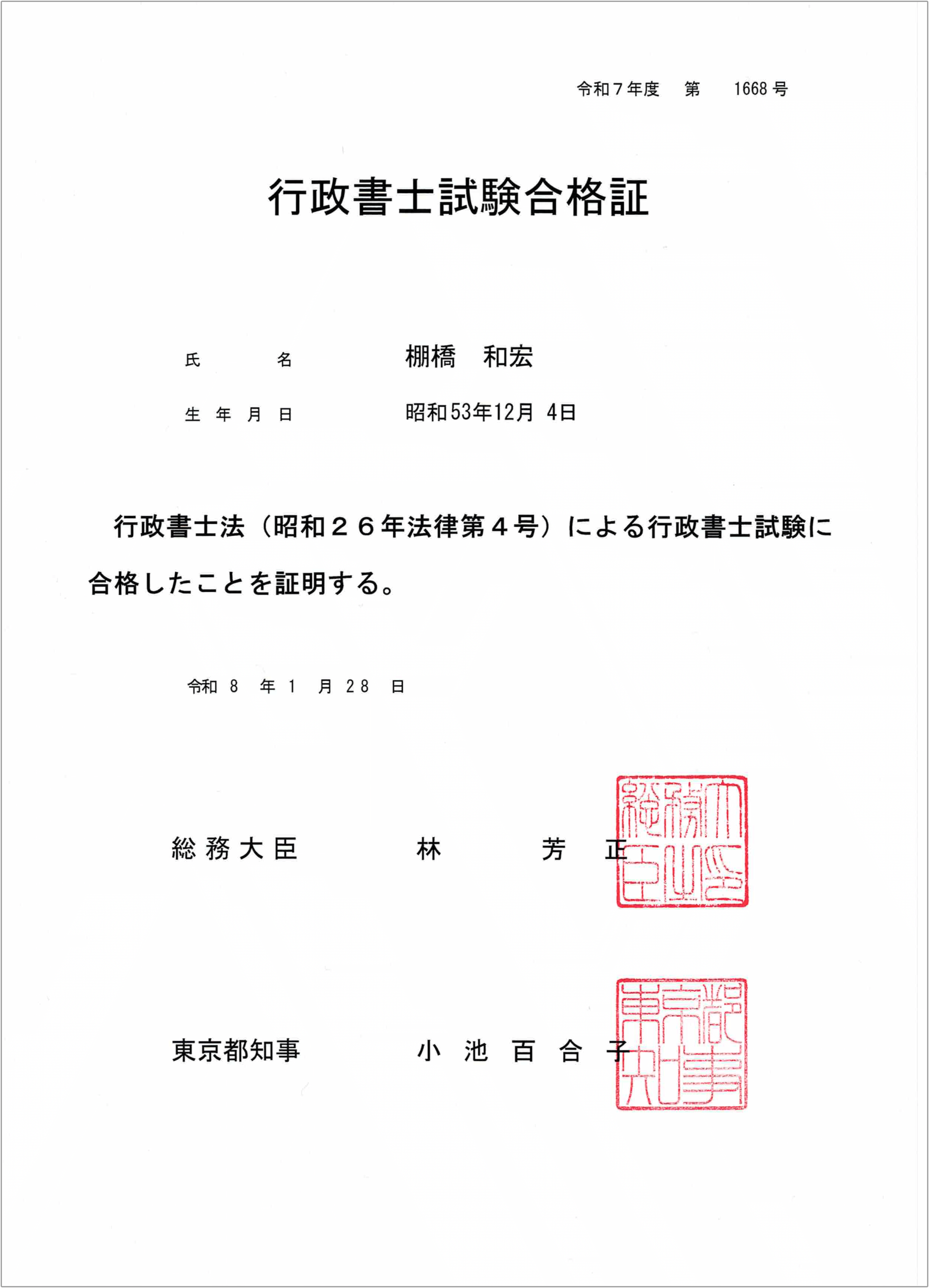

ブログ監修者

プランナー

棚橋 和宏

(たなはし かずひろ)

【保有資格】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。

私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。

「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。

補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。

まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。

Contents

原価償却とは?治療機器の費用処理に必要な基本知識

なぜ原価償却が必要なのか

接骨院を運営していると、高額な治療機器を導入する場面が出てきます。こうした機器は、購入したその年に全額を経費にできるとは限りません。なぜなら、治療機器は長期間にわたって使用される「固定資産」として扱われるからです。そこで必要になるのが「原価償却」です。

原価償却とは、機器の購入費用を数年に分けて少しずつ経費にする処理のことです。これにより、治療機器が実際に使われる期間に応じて、費用を計上することができます。単年度だけでなく、長期的に見た利益を正しく把握するために欠かせない考え方です。

減価償却の対象になる治療機器とは

すべての治療機器が原価償却の対象になるわけではありません。国税庁のルールでは、「1年以上使用する予定があり、かつ購入金額が10万円以上」の設備が対象とされています。例えば、干渉波治療器や超音波治療器、ウォーターベッドなどがこれに該当します。

一方で、10万円未満の機器や消耗品にあたる物品は、購入した年度に一括で経費に計上できる「消耗品費」などの処理が適切です。原価償却の対象かどうかの判断は、導入前にしっかり確認しておくことが重要です。

接骨院経営における原価償却の重要性

原価償却を理解せずに高額な治療機器を購入すると、税金や経営判断に大きな影響を与えるおそれがあります。例えば、1年目に全額経費にしてしまったつもりでも、税務上は認められず、結果的に課税所得が多くなってしまうこともあります。

一方で、原価償却を正しく行えば、毎年の経費が適正に分散されるため、安定した損益計算が可能になります。また、設備投資のタイミングや補助金の活用にもつながるので、接骨院の経営計画を立てるうえでも役立つ考え方です。

接骨院が知っておくべき原価償却の種類と計算方法

原価償却の代表的な計算方法

原価償却にはいくつかの計算方法があります。それぞれに特徴があり、選ぶ方法によって経費として計上される金額やタイミングが変わります。ここでは代表的な3つの方法について解説します。

定額法とは

定額法は、毎年同じ金額を経費として計上する方法です。たとえば、100万円の機器を5年間で償却する場合、毎年20万円ずつ費用にできます。計算がシンプルで、将来の計画も立てやすいため、小規模事業者や接骨院でも広く使われています。

定率法とは

定率法は、毎年一定の割合(償却率)を、残りの価値に対して適用して減価償却する方法です。最初の数年間に多くの費用を計上し、年を追うごとに少なくなっていくのが特徴です。資産の価値が早期に下がるような設備に適しています。

生産高比例法とは

生産高比例法は、使用量に応じて減価償却を行う方法です。製造業などで使われることが多く、接骨院ではあまり採用されませんが、特定の機器が利用回数に比例して価値を失う場合には、合理的な方法となる場合もあります。

各計算方法のメリット・デメリット

それぞれの方法には、経営方針や財務状況に応じた長所と短所があります。定額法は計画的な経営に向いており、資金繰りの予測がしやすいのが利点です。対して、定率法は早期に多くの経費を計上できるため、初年度の節税効果が期待できます。

しかし、複雑な方法を選んでしまうと、帳簿の管理や税務申告が難しくなることもあります。メリットとデメリットを踏まえたうえで、自院の経営状況に最適な方法を選ぶことが大切です。

接骨院に適した計算方法の選び方

実際の接骨院では、定額法が最も扱いやすく、税務署からも理解されやすい方法です。特に初めて高額な機器を導入する場合には、シンプルな計算で費用を平準化できる定額法を選ぶのが無難です。

ただし、設備の使用頻度や更新スピードが速い場合には、定率法なども視野に入れるべきです。最終的には税理士や会計士と相談しながら、法的に正しく、かつ経営上も有利になる方法を見極めましょう。

購入した治療機器の原価償却を経営に活かす3つのポイント

購入時期と耐用年数の確認

治療機器の導入を検討する際、いつ購入するかというタイミングは原価償却にも大きな影響を与えます。たとえば、年末に購入しても1日しか使わなければ、その年の原価償却費はわずかしか計上できません。これでは節税効果も小さくなります。

また、治療機器ごとに定められた耐用年数も重要です。国税庁が定める法定耐用年数に従う必要があるため、自分の判断で短くすることはできません。導入を決める前に、どのくらいの年数で償却していくのかを確認し、資金計画や経費計画に反映させましょう。

原価償却費と税務上のメリットを活かす

原価償却を正しく行うことは、単に帳簿のルールに従うというだけでなく、税務面でも大きな効果を生みます。例えば、毎年一定の減価償却費を計上することで、利益が過大にならず、結果として課税所得が抑えられます。これにより、納税額が抑えられ、手元資金を有効に活用することができます。

特に接骨院などの小規模事業では、年度ごとの利益の変動が大きい場合もあります。原価償却を使って費用配分を平準化することで、経営が安定しやすくなり、長期的な経営戦略を立てやすくなります。

補助金・助成金との関係性に注意

治療機器の導入に際しては、補助金や助成金を利用するケースも増えています。このとき注意しなければならないのが、補助金を受け取った金額分は原価償却の対象から除外されるという点です。つまり、実際に自己負担した額のみが償却対象になるということです。

たとえば、100万円の機器に対して50万円の補助金が出た場合、原価償却の対象となるのは残りの50万円のみになります。この点を正しく理解しておかないと、経費処理を誤り、税務調査で指摘を受ける可能性もあります。補助金と原価償却は切り離せない関係にあるため、申請時点で税務的な影響を想定しておくことが重要です。

原価償却を正しく行うための注意点とよくある誤解

会計処理ミスによるリスク

原価償却の処理を誤ると、税務署から修正申告を求められることがあります。たとえば、減価償却の開始時期を誤って翌年からスタートさせてしまったり、本来よりも短い期間で償却してしまったりすると、経費計上が不適切と判断されてしまいます。

こうしたミスは、特に会計ソフトを使って自己処理している場合に起こりやすいものです。税務署から指摘を受ければ、修正申告や追徴課税の対象になる可能性もあるため、導入時から正確な会計処理を心がけることが大切です。

「一括経費計上できる」と思い込む危険

高額な機器を購入した際、「今年のうちにまとめて経費にしたい」と考える方も多いでしょう。しかし、金額や使用年数によっては一括で経費計上することはできません。10万円以上の設備は原則として原価償却の対象となるため、数年にわたって分割して計上する必要があります。

このような誤解は、実務経験の少ない院長や初めて高額設備を導入する事業者に多く見られます。節税目的で無理に経費にしようとすると、逆に税務調査で否認されるリスクもあるため注意が必要です。

税理士や会計ソフトとの連携の重要性

原価償却は、日々のレセプト処理や売上管理と違い、少し専門的な知識を要します。そのため、税理士や会計の専門家に相談しながら進めるのが最も安心です。特に補助金を活用した場合や、複数の設備を一括購入した場合などは、処理が複雑になりやすいため、プロのサポートを受けることでトラブルを未然に防げます。

また、近年はクラウド型の会計ソフトでも原価償却の自動計算機能が備わっており、導入しておけば記録ミスの防止にも役立ちます。税理士との連携も取りやすくなるため、経営の効率化にもつながります。

まとめ|治療機器の原価償却を理解し、賢く経営判断をしよう

原価償却の理解が経営を左右する

高額な治療機器を購入する際、その費用処理を正しく行うことは接骨院経営の安定に直結します。原価償却を理解していれば、税務上のトラブルを避けるだけでなく、節税効果を得ながら計画的に経費を配分することができます。逆に、誤った処理をしてしまうと、後から多額の税金を追納する事態にもなりかねません。

「利益が出た年だけ対策を考える」のではなく、設備導入時から中長期的な視点で原価償却を組み込んでおくことが、堅実な経営につながります。

専門家のサポートを得ながら正しく処理を

原価償却は、法律や税制に基づく制度です。したがって、制度の変化や業種ごとの特例なども存在します。特に、補助金との関係や減価償却資産の区分などは、一般的な知識だけでは判断しにくい場面もあるでしょう。

そのため、自分で理解を深めつつも、必要に応じて税理士や会計ソフトを活用しながら進めるのが最も安心な方法です。正しい知識と体制を整えておけば、治療機器の導入は単なる出費ではなく、将来の成長につながる投資となります。