M&A提案=チャンス?それとも危険?接骨院経営者が冷静に見極めるための3つの視点

ブログ監修者

プランナー

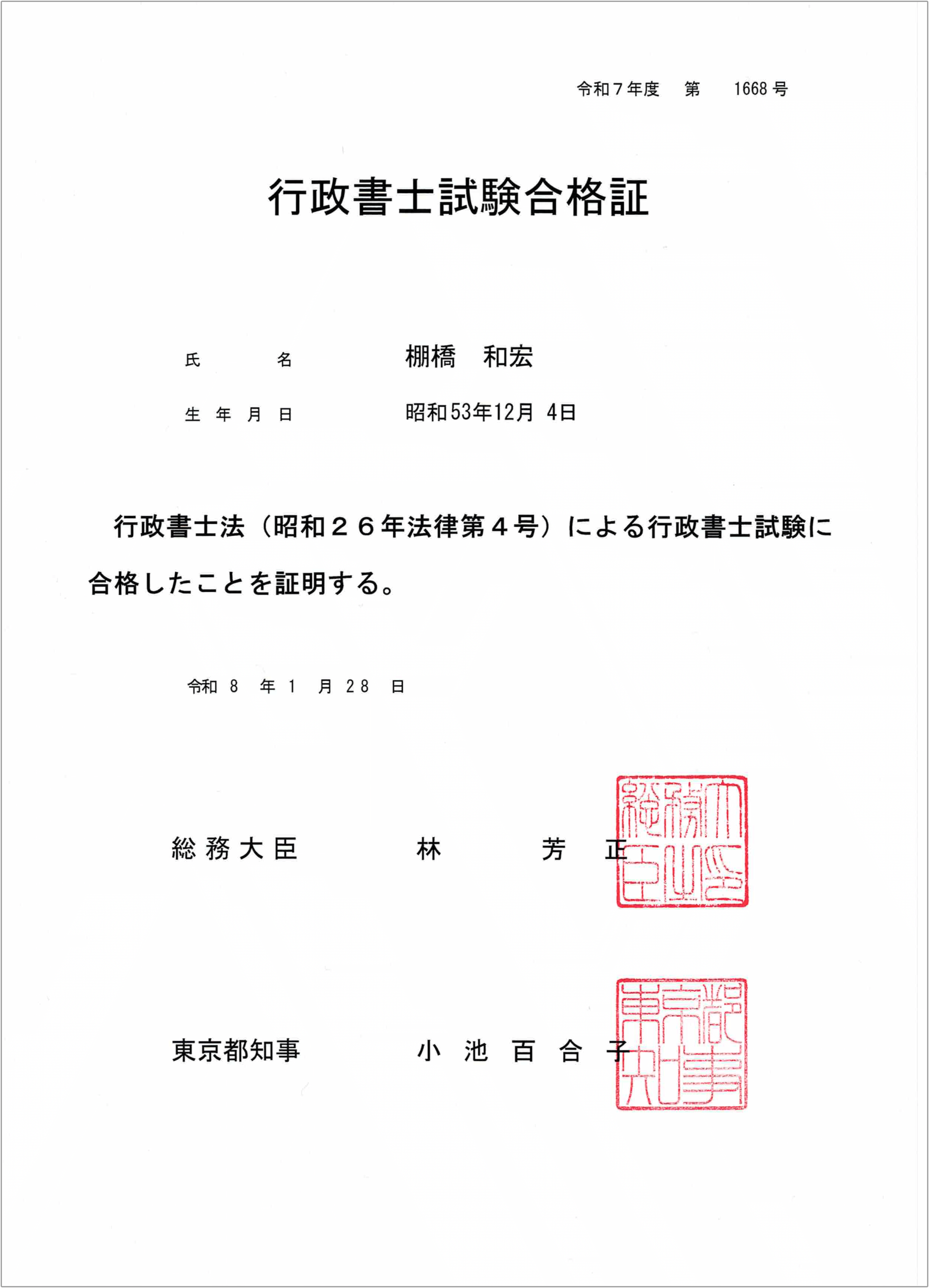

棚橋 和宏

(たなはし かずひろ)

【保有資格】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。

私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。

「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。

補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。

まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。

Contents

M&A提案を受けたときにまず考えるべきこと

なぜ今、接骨院にM&Aの誘いが増えているのか

地域の院でも、提案を受ける場面が珍しくなくなりました。背景には二つの流れがあります。ひとつは院長の高齢化や人手不足により、単独では投資や採用が難しくなっていること。もうひとつは大手グループが地域ネットワークを広げ、予約や人事、広告を一体運用することで効率を高めていることです。買い手は既存の患者基盤を評価し、短期間でエリアを押さえたい思惑を持ちます。売り手は雇用や患者の通院環境を守りつつ、次の担い手に託したいと考えます。両者の利害が一致した結果、提案件数が増えているのです。

提案を受けたときに確認すべき初期対応

最初に感情で判断しない姿勢を整えます。提案書や面談内容を記録し、誰からどの条件で話が来ているのかを整理します。自院の数字も同時に棚卸しし、月次の売上推移、保険と自費の比率、リピート状況、固定費の内訳を見える化します。これにより、提案の良し悪しを比較できる土台ができます。秘密保持契約の有無も確かめ、未締結のまま詳細なデータを渡さないことが重要です。社内ではスタッフへの告知タイミングを慎重に決め、噂が先行しないよう配慮します。外部の専門家に一次相談し、相場感と一般的なプロセスを把握すると過度な不安が和らぎます。

焦らずに「目的」を整理する重要性

価格が高いか低いかの前に、なぜ今検討するのかを言語化します。働き方を見直したいのか、設備投資を加速したいのか、引退を見据えて承継したいのかで、望ましい相手も条件も変わります。院名や施術方針を残したいならブランド維持条項が要ります。スタッフの処遇を守りたいなら雇用継続の約束を明文化します。地域との関係を途切れさせたくないなら、引き継ぎ期間を十分に設けます。目的が明確になるほど交渉はぶれにくく、結果への満足度も高まります。

経営面から見るM&A提案の「チャンス」と「リスク」

資金力と運営体制の強化というチャンス

大手グループによるM&Aの最大の魅力は、経営資源を共有できる点にあります。個人院では難しい最新機器の導入、広報・広告への投資、スタッフ育成の仕組み化が可能になり、結果的に患者満足度や売上アップにつながる可能性があります。たとえば予約管理システムやSNS広告を全院共通で運用すれば、集客効率が上がり、施術以外の業務負担も減ります。また、共同仕入れによるコスト削減や、他院とのノウハウ共有も進み、ひとりで抱えていた経営リスクを分散できます。こうした点は「大手傘下に入ることでしか得られない恩恵」といえるでしょう。

経営権の移行によるコントロール喪失リスク

一方で、経営権が移ることで意思決定の自由が制限されるリスクもあります。これまで自分で価格設定や施術内容を柔軟に変えられた環境が、グループ方針に従う形に変わる可能性があります。スタッフ採用や広告方針なども統一ルールが設けられ、経営判断のスピード感が損なわれることもあります。譲渡契約後、院長として一定期間残る場合でも、実質的には「雇われ院長」として働く形になり、自主性が薄れる点を理解しておく必要があります。自分の理想とする経営スタイルをどこまで維持できるかを、提案時点で確認しておくことが大切です。

提案を受け入れる前に確認すべき経営指標

感覚ではなく、数字で院の価値を把握しておくことが冷静な判断につながります。売上高や営業利益だけでなく、患者1人あたりの単価、再来率、施術回数の平均、従業員1人あたりの生産性などのデータが重要です。買い手はこれらを基に院の収益性と成長余地を評価するため、自ら正確な数値を把握しておくことが交渉力を高めます。また、季節変動やキャンペーンによる一時的な売上増減も説明できるように整理しましょう。これにより、提案内容が妥当かどうかを見極める根拠が得られます。

契約面で注意すべきポイント|数字の裏に潜む落とし穴

譲渡価格の妥当性をどう見極めるか

M&Aで最初に注目されるのが「いくらで売れるのか」という金額です。しかし、提示された価格が高ければ良いとは限りません。譲渡価格には、院の売上や利益だけでなく、立地、スタッフの定着率、患者リピート率、地域でのブランド力といった無形の価値も含まれています。大手グループが提示する金額は、単に現状の収益性だけでなく「将来の展開可能性」を見越した数字であることも多いです。そのため、価格の根拠を必ず確認し、自院の実績や強みを客観的に整理しておくことが重要です。また、相場より極端に高い提案が来た場合は、その後に不利な条件が隠れていないか慎重に検討する姿勢が求められます。

契約書で特に確認すべき3つの項目

契約書を確認する際は、「譲渡範囲」「支払い条件」「競業避止義務」の3点を必ずチェックします。まず、譲渡範囲では、引き渡す資産や負債の詳細、スタッフや患者データ、備品・設備の扱いを明記する必要があります。支払い条件は一括なのか分割なのか、成果連動型(アーンアウト)になっていないかを確認します。特に分割型の場合は、買い手側の業績に左右されるリスクがあるため注意が必要です。そして競業避止義務は、売却後に近隣で新たに開業できるかどうかを制限する条項です。期間や範囲が不当に広い場合、将来的な働き方に制約が生じる可能性があります。

保険請求や債務などの“見えないリスク”

接骨院では、保険請求の過去データや債務状況もM&A後のトラブル要因になりやすい部分です。買い手が契約後に不正請求や未処理の債務を発見すると、契約解除や損害賠償を求められるケースもあります。そのため、売り手側は事前に保険請求履歴を精査し、不備や疑義があれば修正しておくことが不可欠です。また、リース契約や家賃保証など、契約書に残る小さな債務も引き継ぎ対象になることがあります。数字の表面だけでなく、その裏にあるリスクを洗い出し、専門家にデューデリジェンス(調査)を依頼することで、後悔のない取引を実現できます。

人と地域の関係面から見たM&A|信頼を守る判断軸

スタッフの雇用と待遇はどう変わるのか

M&Aによって最も影響を受けるのが、日々現場を支えているスタッフです。買収後の運営体制が変われば、勤務形態や給与体系、福利厚生などの条件も見直される場合があります。中には、評価制度の導入やシフト制への移行など、従来の働き方が大きく変化するケースも見られます。スタッフの不安を和らげるには、交渉段階で「雇用をどこまで引き継ぐのか」「待遇をどう維持するのか」を明確にしておくことが欠かせません。譲渡契約書に雇用継続の条項を盛り込み、口約束で終わらせないことが大切です。人材の安定は、患者満足度と経営の安定の両方を支える基盤でもあります。

患者との関係を維持するための工夫

接骨院は地域密着型の事業であり、患者との信頼関係が経営の根幹を成しています。経営者が変わった後も患者が安心して通えるようにするためには、引き継ぎ期間をしっかり設けることが重要です。たとえば、譲渡後しばらくは前院長が顔を出して患者へ説明したり、施術方針を共有したりすることで、心理的な不安を軽減できます。また、突然の院名変更やスタッフ入れ替えは避け、段階的な移行を意識することが信頼を保つ鍵となります。患者の立場から見て「変わらない安心感」を演出することが、結果的に新しい体制の成功につながります。

地域に根ざす接骨院としての責任

接骨院は単なる施術所ではなく、地域の健康を支える社会的な役割を持っています。だからこそ、M&A後の方針が地域にどのような影響を与えるのかを考える必要があります。大手グループによる一律の運営方針が導入されることで、地域特有の文化や患者ニーズが軽視されてしまうリスクもあります。譲渡を決断する際は、「この地域にとっての最良の形は何か」という視点を持つことが大切です。地域行事への協賛や学校との連携など、地元との関わりを継続する姿勢を買い手にも共有できれば、M&A後も地域から愛される院を維持できるでしょう。

まとめ|提案を冷静に見極め、後悔しない決断をするために

3つの視点を踏まえた総合判断

M&Aの提案を受けた際に最も大切なのは、短期的な金額や条件にとらわれず、総合的に判断することです。経営面では資金や体制の強化、契約面ではリスクの有無、人と地域の関係面では信頼の維持という3つの軸を意識することで、提案の本質が見えてきます。どれか一つでも欠けると、譲渡後に不満が残りやすくなります。自院の理念や地域貢献の姿勢を守るためにも、数字と人の両面からバランスを取った判断が求められます。

専門家に相談して客観的な意見を得る

M&Aは一度きりの大きな決断です。独断で進めてしまうと、契約書の細部や評価額の妥当性を見落とすリスクがあります。M&A仲介会社や会計士、社労士、行政書士など、経験豊富な専門家に早い段階から相談することで、条件交渉や契約の安全性を確保できます。また、複数の専門家から意見を得ることで、異なる視点を取り入れ、より冷静で公平な判断が可能になります。専門家のサポートはコストではなく、安心を買うための投資と考えるとよいでしょう。

M&Aを「終わり」ではなく「新しい始まり」に変える

M&Aは事業を終わらせるためのものではなく、院と地域の未来をつなぐ手段です。譲渡後も患者やスタッフが笑顔で通える環境を維持できれば、そのM&Aは成功といえます。大切なのは、経営者自身が誇りを持ってバトンを渡すこと。そして、新たな経営者や組織がその想いを受け継ぎ、より良い形で発展させていくことです。M&Aは「別れ」ではなく、「継承」と「進化」のプロセス。冷静な判断と前向きな意志があれば、その提案はリスクではなく、次のステージへのチャンスとなるでしょう。