接骨院・鍼灸院のホームページ改修は別業者でも大丈夫?トラブルを防ぐ8つのチェックリスト

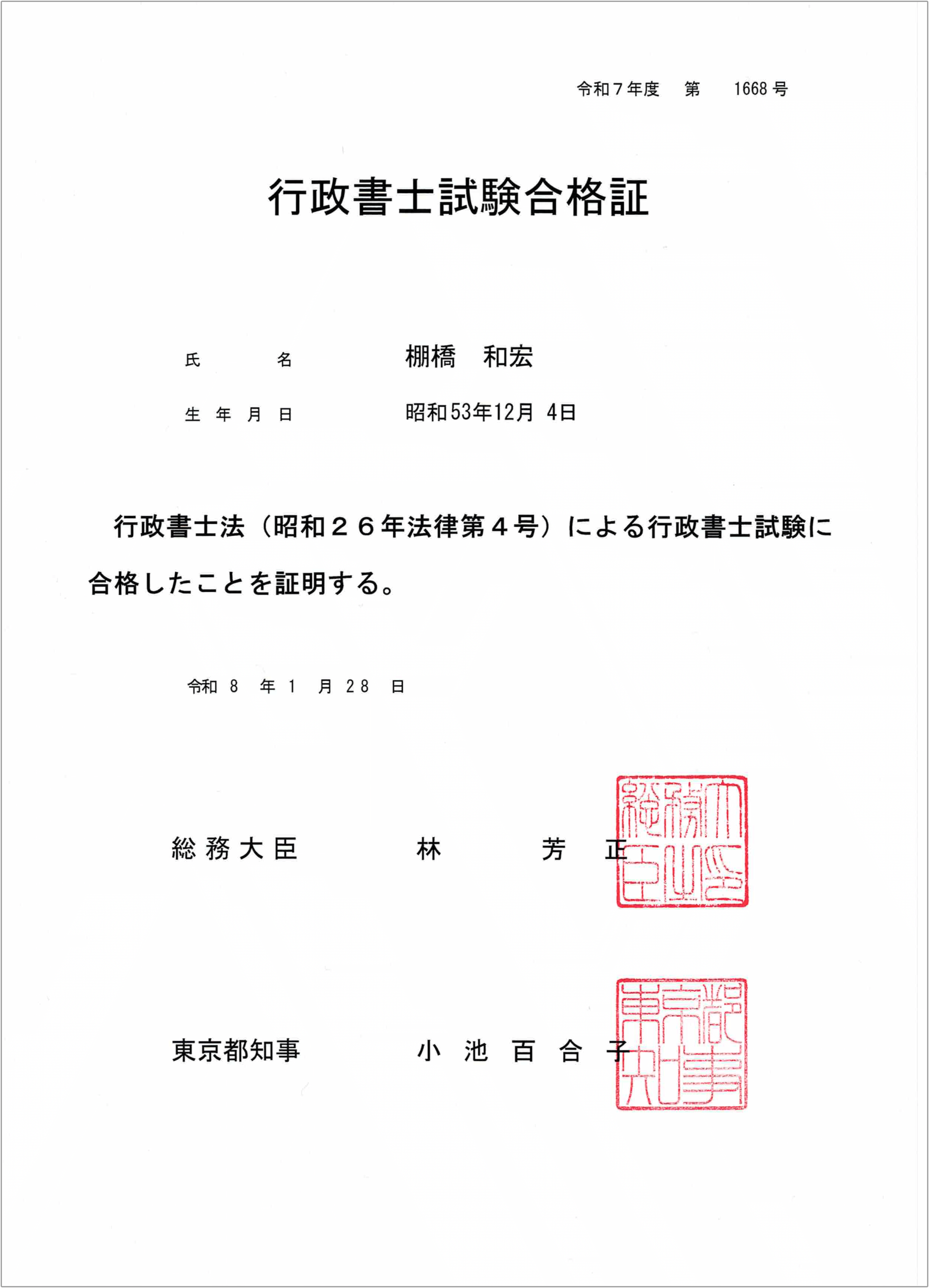

ブログ監修者

プランナー

棚橋 和宏

(たなはし かずひろ)

【保有資格】

整骨院の開業・運営にかかる費用を少しでも抑えたい、補助金を活用したいとお考えの方へ。

私は医療機器販売と補助金申請支援の経験を活かし、整骨院経営を資金面からサポートしています。

「自院が対象になるのか分からない」「申請手続きが不安」そんなお悩みに丁寧に寄り添い、最適な制度選びから申請サポートまで対応。

補助金を活用することで設備投資や差別化が可能となり、経営の安定化にもつながります。

まずはお気軽にご相談ください。先生の想いを形にするお手伝いをさせていただきます。

Contents

ホームページ改修を別業者に依頼できる?基本の考え方

別業者への依頼は可能だが注意点がある

改修を別業者に任せることは可能です。実務ではよくある進め方で、対応の速さや提案力を求めて乗り換える院も少なくありません。ただ、いきなり作業を始めると、権利やアクセス権の問題で手戻りが起きがちです。まずは契約書と管理情報を確認し、誰が何を保有しているかを整理しましょう。ドメインの名義、サーバー契約者、CMSの管理者権限などを明確にしておくと、移行の可否や工数が読みやすくなります。ここが曖昧だと、作業途中で止まり、結果的に費用も時間も増える原因になります。

改修依頼が増えている背景とは

院のウェブ施策は、開院直後と数年後で課題が変わります。開院期は「知ってもらう導線」が中心ですが、運用が進むと「予約率の最大化」「リピート促進」「求人連動」へと主戦場が移ります。ところが、初期制作会社が運用改善まで得意とは限らず、更新の遅さや提案の薄さが乗り換えの引き金になります。加えて、検索エンジンの評価基準やスマホ体験の常識も変化が速く、既存設計のままでは成果が鈍ることもあります。こうした環境変化への素早い対応を求め、改修を別業者に委ねるニーズが高まっています。

制作会社を変更するメリットとデメリット

乗り換えの最大の利点は、現状をゼロベースで見直せることです。患者導線の短縮、症状別ページの強化、LINE連携や計測の整備など、成果に直結する打ち手を一気に進められます。一方で、既存テーマやプラグインの相性、独自仕様の読み解きには時間が要ります。過去の意図を把握する工程が不足すると、同じ失敗を繰り返す恐れもあります。効果を最大化するには、初回ヒアリングで「現状の課題」「優先順位」「使えるデータ」「変えない前提」を合意し、テスト環境で小さく検証してから本番反映へ進める段取りが有効です。

改修を別業者へ依頼する前に確認すべきデータと契約内容

データの所有権を確認する

ホームページの改修をスムーズに行うために、まず確認すべきは「データの所有権」です。特に、ドメイン・サーバー・画像・文章・CMS(WordPressなど)の管理権限が誰にあるのかを明確にしておく必要があります。もし、これらの所有権が制作会社側にある場合、別業者が作業できないことがあります。契約書や請求書、納品書などを確認し、自院名義で登録されているかをチェックしましょう。ドメインは「whois情報」で登録者を確認できる場合もあります。万が一、制作会社名義になっている場合は、移管手続きを早めに相談しておくと安心です。

契約書・利用規約のチェックポイント

契約内容の中でも特に重要なのが、著作権とデータの利用権です。制作会社によっては「制作したデザインやソースコードの権利は弊社に帰属します」と明記していることがあります。この場合、別業者が同じデータを利用して改修を行うと契約違反になる可能性があります。また、「契約終了後のデータ引き渡しの可否」「保守契約解除時の取り扱い」「違約金の有無」も要チェックです。トラブルを避けるために、契約書の文言を読み解けない場合は専門家に相談するのも有効です。

移管時に必要な情報(サーバー・CMS・FTPなど)

実際に改修作業を進める際に必要となるのが、サーバー情報とCMSの管理権限です。WordPressの場合は「管理者アカウント」があれば改修可能ですが、FTP情報(サーバー接続情報)やデータベースのアクセス権限がないと、深い修正ができません。また、画像やテキストがクラウド上で管理されている場合、その共有設定も確認が必要です。前の業者が管理しているサーバーに改修業者が直接アクセスできない場合は、データを移行して新しいサーバーで運用する選択肢もあります。これらを事前に整理しておくことで、作業が滞るリスクを減らせます。

ドメインを渡してくれない場合の対処法

契約内容の確認と移管ルールの理解

まず行うべきは、契約書やドメイン管理の情報を確認することです。ドメインには所有者・管理者・技術担当者といった登録情報があり、通常はWhois検索で確認できます。制作会社名義になっている場合は、契約上の取り決めで移管が制限されていることがあります。契約書に「ドメインは弊社管理」と明記されていれば、すぐに移管するのは難しいかもしれません。ただし、依頼者が費用を負担して取得している場合は、正当な所有権を主張できる可能性があります。まずは、どの名義で登録され、どんな権利関係があるかを明確に把握しましょう。

Auth Code取得と移管申請の流れ

ドメインを別業者で利用するためには、「Auth Code(認証コード)」が必要です。これは現在の管理会社が発行するもので、移管申請時に必須となります。手続きは、新しいドメイン管理会社で移管申請を行い、既存の管理会社に承認してもらう流れです。多くのドメインは1週間以内に移管できますが、承認を放置されると自動キャンセルになることもあります。メールでの確認が必要なケースもあるため、管理メールアドレスが有効かを事前にチェックしておくとスムーズです。

交渉・法的手段・専門家相談という3つのステップ

もし現在の制作会社がドメインの引き渡しを拒む場合、まずは冷静な話し合いを行いましょう。感情的に対立してしまうと、さらに交渉が難航します。事情を説明し、移管の必要性を理解してもらうことが第一歩です。それでも解決しない場合は、契約書や支払い記録をもとに法的な対応を検討します。特に、ドメインを自院名義で取得した証拠があれば、弁護士や行政書士を通じて手続きを進めることが可能です。専門家に相談することで、適切なアプローチや書面での対応をサポートしてもらえるため、無理に自己判断せず専門的な視点を取り入れることがトラブル回避につながります。

技術的な制約がある場合の対処と注意点

制約を明確にし、優先順位をつける

別業者によるホームページ改修で最初に直面しやすいのが「技術的な制約」です。これは、使用しているCMSやプログラム構造、プラグインの仕様、サーバー設定などが関係しています。まずは、どの部分に制約があるのかを明確にしましょう。デザイン変更が難しいのか、機能追加に制限があるのか、それともサーバーの容量やセキュリティ設定に問題があるのかを整理します。その上で、重要度と影響範囲を踏まえて優先順位をつけます。最も影響が大きい箇所から改善を進めることで、時間とコストを効率的に使うことができます。

代替案・再構築案を検討する

技術的な制約にぶつかった場合は、必ずしも「できない」で終わらせる必要はありません。例えば、既存CMSが古く機能追加が難しいなら、WordPressなどの汎用的なCMSへ乗り換えることで対応できることがあります。また、動作の重いスクリプトや古いプラグインを無理に修正するより、新しい技術を用いた再構築を検討したほうが、結果的にコストを抑えられることもあります。新業者が代替案を複数提示できるかどうかは、その業者の技術力を見極める一つの基準にもなります。

関係者間での連携と継続的改善

改修作業を進める際は、デザイナー・エンジニア・運用担当者の連携が欠かせません。技術的な制約を解消するには、単にコードを修正するだけでなく、デザイン意図やユーザー導線も理解しておく必要があります。そのため、定期的な打ち合わせを行い、進行状況を共有することが重要です。また、技術的制約は時間とともに変化します。新しいブラウザ仕様やセキュリティ基準への対応が求められることもあるため、定期的な改善サイクルを回す体制を整えておくと安心です。問題を一度きりで解決するのではなく、継続的に最適化していく視点を持つことが、長期的な成功につながります。

改修費用は一から制作するのと同じ?コストを抑えるための考え方

改修の規模によって費用は大きく変動する

別業者へ改修を依頼した場合、費用は改修内容の規模によって大きく変わります。たとえば、文章や画像の差し替え程度であれば数万円以内で済むこともありますが、デザインリニューアルや機能追加が伴う場合は、一から制作するのと同等の費用がかかるケースもあります。特に、既存データの整理や修正箇所の調査に時間がかかる場合、結果的に工数が増えることもあります。そのため、見積もり段階で「改修範囲」「新規作成部分」「再利用部分」を明確に分けておくことが重要です。ここを曖昧にしたまま進めると、後から追加費用が発生するリスクが高まります。

追加費用・再設計費用の落とし穴

改修時に見落としがちなコストとして、「想定外の修正」「非対応プラグインの交換」「レイアウト崩れ修正」などがあります。これらは、既存構造をそのまま使う場合に特に起こりやすく、調整が重なるほど追加費用が発生します。さらに、前業者が独自仕様で作っている場合、ソースコードの可読性が低く、改修よりも作り直した方が早いケースもあります。こうした事態を防ぐには、改修前に「現状サイトの技術調査(サイト診断)」を行い、構造的な課題を把握しておくことが有効です。制作会社に調査レポートを依頼することで、見積もりの根拠が明確になり、不要なコストを防げます。

改修と新規制作のどちらが得かを見極める

費用を最適化するためには、「改修」と「新規制作」のどちらがコストパフォーマンスに優れているかを見極めることが大切です。改修で済むケースは、既存の構造やデザインを活かせる場合や、限定的な修正に留めたい場合です。一方、レイアウトが古い、スマホ非対応、SEOに弱いといった課題が多い場合は、思い切って新規制作に切り替えた方が長期的には得策です。新規制作では、最新のSEO基準やユーザー導線を反映できるため、運用後の効果も高まりやすくなります。どちらを選ぶかは、現状の課題と今後の運用方針を整理したうえで判断するのが理想です。

長期的な運用コストを抑えるためのポイント

初期費用を抑えつつ品質を確保する方法

ホームページ改修やリニューアルを行う際、初期費用を安く抑えようとしすぎると、結果的に後で高くつくことがあります。特に、安価なプランではデザインの自由度やサポート範囲が限られていることが多く、修正や追加対応のたびに費用が発生します。費用を抑えるためには、最初から「必要な機能」と「不要な要素」を明確に分けることがポイントです。テンプレート型デザインを選びつつ、院の特色が出せる範囲で調整するのも良い方法です。また、制作会社選びでは「初期費用と月額費用のバランス」を比較し、短期的な安さよりも長期的なコストパフォーマンスを重視すると安心です。

自院で更新できる体制を構築する

ホームページの運用コストを下げる最も効果的な方法の一つが、「自院で更新できる仕組み」を整えることです。WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)を導入しておけば、スタッフでもブログ投稿やお知らせの更新が可能になります。さらに、制作会社から更新マニュアルやレクチャーを受けておけば、簡単な修正や写真差し替え程度なら外注せずに済みます。これにより、月々の更新費を削減しながら、情報発信のスピードも上がります。内部で更新を行う体制を整えることは、コスト面だけでなくSEO面でも有利に働き、検索順位の維持にもつながります。

サポート契約・運用改善の定期見直し

ホームページ運用では、サーバー費用・保守契約・更新サポートなど、月額費用が積み重なります。これらを漫然と支払い続けるのではなく、年に一度は「実際にどのサービスが活用されているか」を見直すことが大切です。例えば、不要なオプションを外したり、保守内容を自院の運用スタイルに合わせて再構成することで、無駄なコストを削減できます。また、サポート契約を見直す際には、単なる維持管理だけでなく、SEOレポートや改善提案が含まれているかを確認しましょう。提案型のサポート会社を選ぶことで、費用を抑えつつ成果を維持することができます。

別業者へ依頼する際に発生しやすいトラブルと回避策

著作権・アクセス権に関するトラブル

改修を別業者に依頼する際、最も多いトラブルの一つが「著作権」や「アクセス権」に関するものです。ホームページのデザインや画像、文章、プログラムコードには著作権が発生します。契約書に「制作物の著作権は制作会社に帰属する」と明記されている場合、そのまま他社が改修すると契約違反にあたることがあります。また、サーバーやCMSの管理画面にアクセスできないケースも多く、前業者からログイン情報が開示されないと、改修作業自体が進められません。これを防ぐためには、契約段階で「成果物の利用権」「管理権限の共有」を明記し、トラブル防止のための証跡を残しておくことが重要です。

データ移行・SEO評価の引き継ぎミス

別業者が改修を行う際、データの移行やURL構造の変更によってSEO評価が下がるケースがあります。たとえば、旧URLを削除して新しいURLに置き換えたのに、リダイレクト設定を忘れてしまうと、検索エンジンがページの評価を失ってしまいます。また、meta情報(タイトルタグやディスクリプション)を引き継がずに上書きしてしまうと、クリック率が大きく下がる可能性もあります。移行時には、必ずバックアップを取得し、旧ページとの対応関係をリスト化することが大切です。さらに、Googleサーチコンソールなどでクロールエラーを確認し、リダイレクト設定やインデックス登録の状況を逐次チェックしておくと、SEOのダメージを最小限に抑えられます。

セキュリティ・パスワード管理の不備を防ぐ方法

意外と見落とされがちなポイントが、セキュリティとパスワード管理です。改修作業では、制作会社やエンジニアがサーバーやCMSに一時的にアクセスしますが、その際に情報管理が甘いと、第三者に不正アクセスされるリスクが生じます。改修後は必ずパスワードを変更し、アクセス権限のあるユーザーを再確認しましょう。また、FTP情報や管理者アカウントは、共有ドキュメントではなく安全なパスワード管理ツールを使って保管することが推奨されます。さらに、SSL証明書の有効期限やセキュリティアップデートの実施状況も定期的に確認しておくと安心です。セキュリティを軽視せず、改修後のリスク管理まで見据えることが、トラブルを未然に防ぐ鍵となります。

まとめ:トラブルを防ぎ、スムーズに改修を進めるための8つのチェックリスト

改修成功のために押さえるべき8つのポイント

接骨院・鍼灸院がホームページを別業者へ改修依頼する際は、事前準備と情報共有がすべての鍵になります。具体的には、①契約書と著作権の確認、②サーバー・CMSのアクセス権の把握、③ドメインの所有者情報、④技術的な制約の整理、⑤費用と工数の見積もり精査、⑥長期的な運用計画の見直し、⑦データ移行とSEO引き継ぎのチェック、⑧セキュリティ管理の徹底──この8点を改修前に確認しておくことで、ほとんどのトラブルは防げます。特に権利関係やアクセス権限の整理を後回しにすると、改修が止まるケースもあるため、最優先で取り組むべきです。

事前準備と信頼できる制作会社選びが鍵

改修プロジェクトの成否は、「信頼できる制作会社を選べるかどうか」で大きく変わります。単に価格の安さだけでなく、医療・治療業界のサイト運用実績があるか、技術的な課題にも柔軟に対応できるかを見極めましょう。また、依頼前に現状分析を一緒に行ってくれる業者なら、問題点を可視化しながら最適な提案をしてくれます。改修中も進捗報告やテスト環境での確認を怠らず、常に双方向のコミュニケーションを取ることで、完成度の高いホームページを実現できます。

安心して改修を進めるための最終確認事項

最後に、改修を始める前に確認しておきたいのは「すべての管理情報を手元に残す」ことです。サーバー情報、ドメイン契約書、アクセス解析アカウント、CMSのログイン情報を整理しておけば、トラブル発生時も迅速に対応できます。また、改修後には必ずバックアップを取り、パスワード変更やSSL更新を行っておくと安全です。これらの基本を徹底することで、別業者への依頼でも安心してホームページを改修でき、長期的に安定した運用につなげられます。